Contents

結論

肝静脈、門脈、腎静脈で評価する

一般的には、下大静脈2cm以上で評価に進む

とはいえ、短軸で正円なら評価に進むべきかも

心室の収縮するs波と拡張するd波で主に評価

波形評価には、心電図を同期させた方がよい

今回の論文

https://theultrasoundjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s13089-024-00396-z

VExUSは一般的に使用されていますが、実は注意点を知らずに測定している状況です。

The ultrasound journalという、なんともマニアックなジャーナルです。

このような論文が、臨床現場ではよく飛んで来るのですがまとめきれていません。

今回は、少しまとめてみました。

画像は、ジャーナルより引用しています。

静脈うっ血

静脈のうっ血は,右房圧の上昇を伴うことが多いです.

右房の前は肝臓や腸管など,様々な臓器があります.

すなわち右房圧の上昇は,各臓器うっ血の原因となり得ます.

例えば,以前は腎臓を守るためには輸液と理解していた方もいるかも知れません.

ところが腎臓をはじめとした臓器は,体液過剰でも臓器障害をきたします.

腎臓の機能が悪いから取って,補液というわけでは無いのですね.

うっ血評価は難しい

例えば,中心静脈圧(CVP)の上昇との関連性も示唆されています.

CVPの場合は,中心静脈カテーテルが必要であることや,モニタリング機器が必要である必要があります.

VExUSの場合は,超音波があれば評価ができる

VExUSの場合は,一般的に下大静脈・肝静脈・門脈を評価するのが一般的です.

通常は,下大静脈をまず測定します.

これは,右房圧の上昇はIVCの拡張と相関するという仮定にもとづくものです.

注意点は,VExUS単独で評価するのではないという点です.

総合的評価というと,何?という感じですがー.

VExUSも総合的評価の1つとして組み込むようなイメージです.

VExUSの測定には,可能な限り心電図モニターを装着すべきです.

超音波の設定

心臓・腹部・FASTのプリセットを使用するのが一般的.

心臓プリセットでは,デフォルトで100cm/sとなっていることが多いとされています.

その場合は,40cm/sに下げて調整を行います.

腎静脈が最も見づらく,ドップラスケールを20cm/s以下に調整する必要があります.

VExUSのドップラスイープ速度は50mm/sに設定されます.

CVPとの関連性

短軸経との相関(r=0.60, P<0.001)

短長比と強い相関(r=0.75, P<0.001)

面積と中程度の相関(r=0.47, P<0.001)

長軸経とは相関なし(r=0.24, P<0.17)

IVC測定の最適部

RA-IVC(右房ー下大静脈)接合部より2cm下

もしくは,HV-IVC(肝静脈ー下大静脈)接合部より1cm下

VExUSでは,IVCの最大サイズが2cm以下で,グレード0とされます.

ただ,人種により最大経も異なるとされています.

IVCは可能なら長軸と短軸と描出することで正確な測定部位を見つけることができます.

VExUSとしては,短軸で正円であれば次のステップに進むのが妥当と思われます.

肝静脈の描出

剣状突起の高さで,中腋窩線上でプローベの方向は頭側12時方向になります.

サンプルボリュームは,IVCから1-2cm離れた場所を選択します.

中・右・左のいずれの肝静脈でも,測定可能です.

呼気週末で息止めを行うと,測定しやすくなります.

吸気週末の息止めでは,波形が鈍くなります.

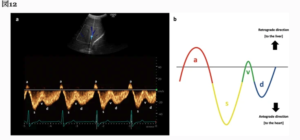

肝静脈波形の解釈

a → s → v → dの波形になります.

陽性波は,a波とv波です.

陰性波は,s波とd波です.

a波は心電図のP波に対応します.

s波はQRSに対応します.

v波は収縮末期に発生し,d波はT波の後になります.

a波

心電図のPと同じですので,心房収縮と一致します.

右房の収縮圧で右房圧を上昇させ,血液を下大静脈・肝静脈方向に押し出します.

このときの波が,a波でしたね.

s波

QRSに一致しますので,心室の収縮と一致します.

三尖弁輪が心室先端に移動することで,肝静脈・下大静脈から右心房に血液が流れ込みます.

このとき下向きのs波が発生します.

v波

三尖弁輪が元の位置に戻るときの波で,上向きになります.

IVC側に少し圧がかかります.

d波

心室拡張期です.

三尖弁の開放で肝静脈から下大静脈に流れ込みます.

下向きのd波になります.

まとめると,

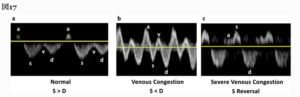

s波とd波は,それぞれ心室の収縮と拡張になります.

静脈側としては,右房に血液が流入するので,下向きの波形になるということです.

波形の見方としては,主にs波とd波に注目します.

心室収縮期のs波と拡張期のd波の関係性は,s > dになります.

肝静脈のうっ血が生じると,s < dと逆転します.

拡張期の陰圧が強くなります.

さらにうっ血が進むと,s波は上向きになります.

Reversal flowと呼ばれる状態です.

s波は,心室の収縮でした.

その際に陽圧になるということは,右房・下大静脈がすでにパンパンの状態ということです.

静脈がパンパンの状態で,心室が収縮すると鬱滞していた血液を処理しきれずに,上向きの波形になります.

一方で,拡張期のd波は心房に血液を引きこむように陰圧になり,下向きの波形のままです,

ピットフォールとしての心房細動・三尖弁逆流

心房細動は心房の収縮がありません.

そのため,a波が消失し,s < dパターンとなることがあります.

肝硬変や脂肪肝炎などでは,波形の鈍化に伴い,拍動性の消失を来すことがあります.

三尖弁逆流の場合も,収縮期にs波の上向き波形となる可能性があります.

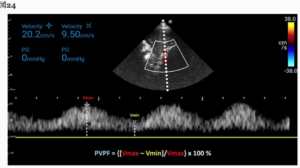

門脈

拍動率を見るので,サンプルスケールを下げるk遠出,変動率を見ることができます.

冠動脈血流の干渉を防ぐため,サンプルボリュームを遠位に置きます.

門脈波形は肝類洞で右房圧の直線伝達を減衰させるため,連続流です.

門脈拍動率(PVPF)は ((Vmax-Vmin) / Vmax x 100%)で計算されます.

通常は30%未満になります.

30-50%だと軽度うっ血,50%以上でうっ血の判断になります.

写真のように,VmaxとVminを測定して,PVPFを計算します.

門脈のピットフォール

痩せ型やアスリートでは,右房圧上昇なしにPVPFが上昇することがあります.

通常門脈血流は求心性です.

門脈気腫は肝臓の遠位部に,胆管気腫は求心性で近位部に気腫を生じます.

肝硬変などの門脈圧亢進では,逆向きの血流となります.

そのため,PVPFが増加する場合があり注意が必要です.

逆にうっ血なので,PVPFが正常となることもあります.

腎静脈

VExUSでは、主腎静脈ではなく、葉間静脈や弓状静脈が選択されます。

葉間静脈の方が、皮質に向かっているので観察しやすいです。

また、サンプルボリュームが合わせやすいのも特徴です。

これは、腎実質内のうっ血や間質性浮腫を評価するためです。

プリセットは腹部にセットします。

ズーム機能を使用し、皮質と髄質の錐体を含む腎実質にフォーカスをあわせます。

血管の描出が困難な場合は、ドップラースケールを下げて観察します。

腎静脈も同じく、下向きのs波とd波を評価します。

ノーマルの場合は、連続波になります。

軽度うっ血の場合は、s波とd波がわかるようになります。

重度うっ血では、下向きのd波のみ観察されます。

本来下向きのs波は上向きの、Reversal パターンとなります。

ピットフォール

・息止めできないケースでは評価が難しいです

・慢性腎臓病や移植腎の場合は、研究がなく評価が困難です

全体のグレーディング

IVC経2cm以上が、一般的にな対象になります。

ただし、人種間差などの問題もあります。

そのため、単軸像で正円の場合はVExUS評価を継続する価値はあります。

全体的なピットフォール

容量負荷と圧負荷の判別は難しいとされています。

VExUSのグレードが高い場合でも、容量負荷であるとは限らない点は注意。

VExUSの1点買いは当然ながら、よくない。

例えば、長期の肺高血圧の場合VExUSグレードが高くても、イコール容量減少では無いかもしれない。

拡張障害パターンの心膜液貯留の場合も同様です。

ボリュームの反応性をみる指標ではありません。

コメント

VExUSは、(少なくとも当院では)ルーチンで使用されている。

原理も今ひとつわからないまま、波形だけを見ていて評価していた部分もあり内省しています。

心電図は面倒ですが、可能な限り装着した方が波形評価のミスは少なくなります。

当然、通常の心エコーも併せて評価することが大事。

圧負荷は特に高いPEEP使用の場合等は、注意する必要があると思います。