Contents

結論

・中心静脈圧などの圧データの推定として下大静脈超音波の有用性が示されている

・下大静脈は自発呼吸の影響を受けたり,コンプライアンスの問題など多くの修飾要素がある

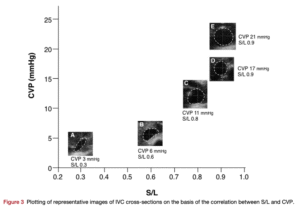

・下大静脈は通常楕円ですが,体液過剰や右心負荷により,正円に近づく

・正円に近づくにつれて.中心静脈圧は上昇していることが示されました

要旨

https://onlinejase.com/article/S0894-7317(16)30734-9/abstract

(J Am Soc Echocardiogr 2017;30:461-7)

背景

下大静脈(IVC)の長軸像は、2次元心エコー図法(2DE)による中心静脈圧(CVP)のグレーディングにおいて、IVC形態の代替指標として限界がある.

これは、IVCの断面形態が多様であること、また、スニッフィングによってIVCが移動するためである.

静脈圧とコンプライアンスの関係に基づき、3次元心エコー図法を用いて得られたIVC断面形態は、2DEによる標準的な等級分けと比較して、CVPをより正確に推定できる可能性があるという仮説が立てられた.

方法

右心カテーテル検査を受けた連続患者60名を前向きに登録した.

心エコー図法はカテーテル挿入の24時間以内に実施された.

3次元データセットから、IVCの長軸基準に垂直なIVC断面を決定した.

このIVC断面画像において、短径(SD)、長径(LD)、球形度指標としてのSDとLDの比(S/L)、および面積が測定された.

結果

CVPはSDと中等度(r = 0.69、P < .001)、S/Lと強い相関(r = 0.75、P < .001)、面積と中等度の相関(r = 0.47、P < .001)を示したが、LDとは相関がなかった(r = 0.24、P = .17).

ROC解析によるCVP < 10 mmHgの検出における最大曲線下面積は、S/Lで0.98(95%信頼区間0.97~1.0、P < .001)、SDで0.83(95%信頼区間0.74~0.94、P < .001)、面積で0.70(95%信頼区間0.56~0.84、P = .02)であった.

S/Lのカットオフ値0.69を使用した場合、CVP < 10 mmHgの検出感度、特異度、精度はそれぞれ0.94、0.95、0.95であり、2DEによるCVP分類では0.59、0.98、0.85であった.

CVPの推定値は、2DEによる分類よりもS/Lを用いた方がより正確に再分類された(再分類の純改善率0.38、95%信頼区間0.31~0.44、P < .001).

結論

3次元心エコー図法を用いて測定したIVC断面のS/Lは、2DEによる標準的な分類と比較して、CVPを推定するための信頼性の高いパラメータとなる可能性がある.

コメント

略語はこちら

レバレッジ

簡便な指標で信頼性の得られるデータであるということは臨床的にも使いやすい指標になります.

これは生産性のかんてんからも,生き方の基本的な部分になります.

すなわち,少ない労力で最大の効果が得られるという,レバレッジ理論は多数の成果を提示するためには必要な事です.

例えば,スーパーのレジの対応に,3人必要なところを,アルバイトの学生だと1人で充足したとします.

実際,個人的経験に過ぎませんが,できるアルバイトの学生の方が"圧倒的に"効率が良い場合は散見されます.

これは成果を提示する部分でも同じです.

10年かけて論文を仕上げるというのも,それはそれで良いのですが,1年で仕上げた方が(内容にもよりますが)生産性が良いわけです.

そこで,臨床的に使いやすい指標とは何があるのかという話になります.

中心静脈圧(CVP)の場合は,以前は"よく"使われてきました.

ただし,この"使い方"は人により目的が異なる場合があります.

ある人は血管内ヴォリュームの指標に使う人もいれば,輸液耐性に用いる人もいますし,いわゆるガイトン平衡の観点から使用される方もいます..

ある人は輸液反応性の指標として使う人もいるかもしれませんが,現代ではごく少数派かもしれません.

CVPの欠点

まず中心静脈ライン(CVC)が必要になります.

CVCは内頚静脈がよく選択されますが,当然それなりに重篤な合併症を生じる可能性もあります.

近年では,末梢留置型のCVもよく用いられ,PICCと呼称されています.

PICCは末梢静脈ラインの延長線上にありますが,先端はCVCと同じですのでCVPの測定を行うことが可能です.

このように,CVPを測定するには"ひと手間"かかるわけです.

そのため,超音波で代用する方法が行われています.

超音波でCVPを代用

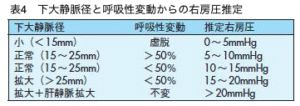

具体的には下大静脈の経と呼吸性変動(Sniffing)を用いて評価されます.

http://jcs2012-nakanishi-h.medicalvista.info/introduction04_04.html

いろいろな指標があるようですが,こちらのリンク先ではCVPを5-10-15-20で分類されています.

単位に注意

ちなみに単位はmmHgになります.

モニターに数値を出す場合は,mmHgですが,実際にラインに繋いで高さを測定する場合は水柱(cmH20)になるので注意が必要です.

水と水銀の重さは異なり,1.36倍とされています.

水柱(cmH20)の値をそのまま使用してしまうと過大評価になりますので,近年ではこのような測定方法は少なくなっていますが,注意が必要です.

CVPの場合は,先に少し書いたように輸液反応性の指標として否定的とされています.

特に有名なのが,Marik先生のシステマティックレビューだと思います.

超音波の欠点

これは,人を選ぶというところが最たるものです.

例えば異なるモダリティであるCTの場合は,技師さんがきちんと撮像してくだされば,みんな同じ条件で評価が可能です.

しかし超音波の場合は,"誰が行ったのか"という部分がとても重要になります.

下大静脈の経をどこで測定したのか,Sniffingはどのように評価したのか,過大な自発呼吸は無かったのか,など限界点としてはたくさんあります.

当然CVPもこのような限界点は同じようにありますが,大気圧のゼロ点と高さのゼロ点が同じでああれば,誰がみても同じ数値が出ます.

ただ,CVPを呼吸周期のどこの値を採用するのかという点は注意が必要です.

研究目的

今回の研究は,3DEを用いて得られた下大静脈(IVC)の断面形態パラメータを用いてCVP推定の精度を、2DEによるCVPの一般的な分類と比較することを目的としたとされています.

一般的には下大静脈はいわゆる長軸像での測定が推奨されていますが,短軸像での評価も加えた場合は精度が上がるのではないかという観点から行われています.

超音波検査のような技術や評価が必要とされる研究を行う際には,信頼性妥当性の検証がつきまといます.

ざっくりですが,信頼性とはその評価が本当に正しいのかどうかということで,妥当性とは同じような評価が異なる評価者間で本当に一致しているのかどうかということです.

対象

対象は,心血管疾患評価のための右心カテーテル検査を受けた連続患者60名を前向きに登録されています.

一般的には心臓カテーテル検査がゴールドスタンダードになります.

つまり,基本的にはこの値を信じるということです.

例えば,超音波の値と右心カテーテル検査の値に乖離がある場合は,右心カテーテル検査の値を信じるということになります.

当然 "総合的な評価" という便利が言葉が使用されますが,右心カテーテルは絶対的な地位を得ているという認識です.

そのため,この絶対的指標にどの程度超音波検査で近づくことができるかというのが必要な検証になります.

心エコー検査の方法

三尖弁逆流症(TR)患者において、右室と右房間の最大圧較差を測定し、TRの程度を最大TRジェット面積と対応する右房面積の比として評価した.

20%未満を軽度TR、20%~40%を中等度TR、40%以上を重度TRと定義した。.

肝静脈の血流速度は肋骨下窓から記録し、肝臓の収縮期(S)および拡張期(D)血流速度とS/D比を測定した.

患者を仰臥位にし、肋骨下像で右房との接合部から1.0~2.0cmの位置で下大静脈(IVC)径を測定した.

IVC径は、IVCの内径対内径として測定し, IVCの最大径と吸気時の径の減少率を測定した.

米国心エコー図学会のガイドラインに従い、CVPは3、8、15mmHgの3段階で推定した.

加えて,3次元心エコー図法も用いられています.

再現性の検証

再現性の検証も先に書いたように重要ですので,当然しっかりと以下のように検証が行われています.

2名の観察者が独立して、20名の患者における3D IVCパラメータを評価した.

観察者内変動を検証するため、1名の観察者が1ヶ月の間隔をあけて2回データを解析した.

観察者間変動を検証するため、2名目の観察者は1名目の観察者の測定値を知らされずにデータを解析した.

再現性は、平均パーセント誤差(絶対差を2つの観察値の平均で割った値)として評価した.

結果

通常の評価方法で思考された超音波で評価されたCVPグレード別の比較では,3mmHgと8mmHgはCVPを反映していました.

しかし,超音波で15mmHgグレードと評価されたグループでは,ばらつきが多く見られました.

CVPはSD(短径)と中等度の相関(r = 0.69、P < .001)を示しました.

S/L(短軸の縦横比率)と強い相関(r = 0.75、P < .001)を示したが、LD(短軸長径)とは相関がありませんでした(r = 0.24、P = .17).

CSA(短軸エリア)はCVPと中程度の相関を示し(r = 0.47、P < .001)、CSA比も同様の相関を示しました(r = 0.47、P < .001).

CVP > 10 mmHgを検出するための受信者動作特性(ROC)分析における最大の曲線下面積は、S/L(短軸の縦横比率)で0.98(95%信頼区間0.97~1.0、P < .001)であり、次いでSD(短径)で0.83(95%信頼区間0.74~0.94、P < .001)、CSA(短軸エリア)で0.70(95%信頼区間0.56~0.84、P = .02)でした.

S/L(短軸の縦横比率)のカットオフ値0.69を使用した場合、CVP < 10 mm Hgを検出するための感度、特異度、精度はそれぞれ0.94、0.95、0.95でした,

一方,2DE(通常のエコー)によるCVP分類ではそれぞれ0.59、0.98、0.85でした.

さらに、S/L(短軸の縦横比率)のk統計量は優秀(0.82)、2DE(通常のエコー)によるCVP分類のk統計量は妥当(0.5)でした.

まとめ

ガイドラインに記載されている方法は,一般的な事項が記載されいてます.

当然ですが,ガイドラインも改定されるわけであり,記載さている内容への信頼性・妥当性の検証は必要になります.

実際臨床的に,超音波検査での下大静脈の測定は限界点も多いため,様々な角度から評価を行っているのが現状です.

そして今回の研究では,3Dエコーを用いた評価で,CVPの推定が行われていました.